非小細胞肺癌免疫治療獲得性耐藥的臨床和分子特征

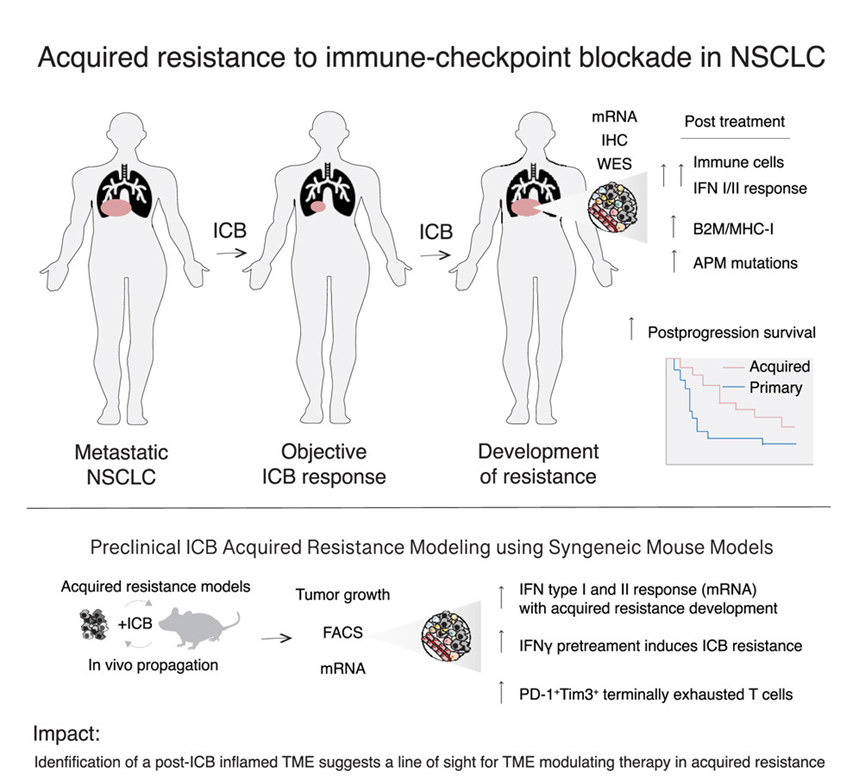

雖然PD-(L)1阻斷免疫治療是肺癌的常規(guī)治療,但對獲得性耐藥知之甚少。在1201例接受PD-(L)1阻斷治療的非小細胞肺癌(NSCLC)患者中,獲得性耐藥很常見,發(fā)生在>60%的初始應(yīng)答者中。獲得性耐藥顯示炎癥和干擾素(IFN)信號的不同表達。復(fù)發(fā)腫瘤可以通過IFNγ應(yīng)答基因的上調(diào)或穩(wěn)定表達來分離。IFNγ應(yīng)答基因的上調(diào)與以持續(xù)IFN信號傳導(dǎo)、免疫功能障礙和抗原呈遞基因突變?yōu)樘卣鞯耐贫退幫緩接嘘P(guān),這些特征可以在體外IFNγ治療后對PD-(L)1阻斷獲得性耐藥的多種小鼠模型中重現(xiàn)。NSCLC對PD-(L)1阻斷的獲得性耐藥與持續(xù)但改變的IFN反應(yīng)有關(guān)。獲得性耐藥的持續(xù)炎癥而非被排除或遺棄的腫瘤微環(huán)境可能為有效重編程和逆轉(zhuǎn)獲得性耐藥的治療策略提供信息。本文于2024年1月發(fā)表于《Cancer cell》,IF:50.3,Q1。

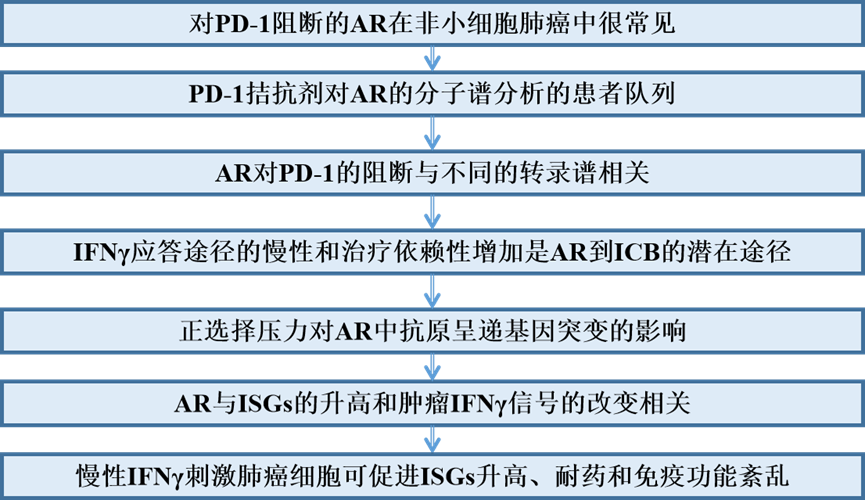

技術(shù)路線:

研究機制

主要研究結(jié)果:

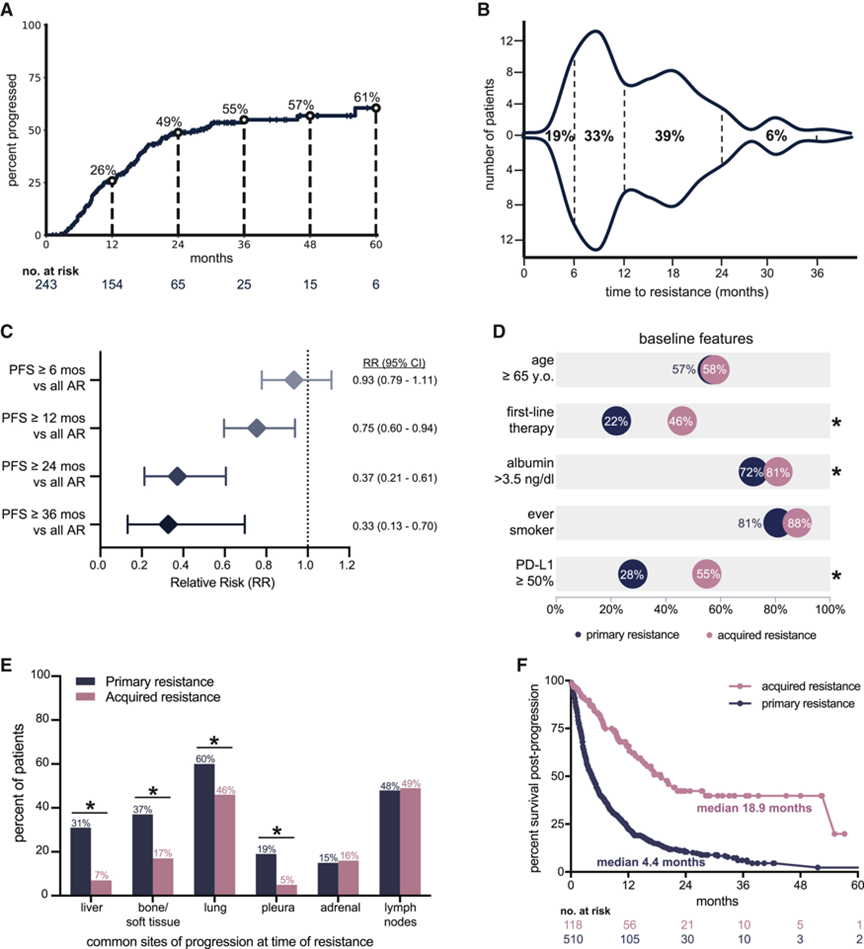

1、對PD-1阻斷的AR在非小細胞肺癌中很常見

2011年4月至2017年12月期間,在紀(jì)念斯隆-凱特琳癌癥中心(MSK)接受PD-1阻斷治療的1201例非小細胞肺癌患者中,243例(20%)獲得了初步緩解。許多有反應(yīng)的患者最終發(fā)展為AR,使用競爭風(fēng)險模型隨訪5年,估計累積AR率為61% (95% CI 36%-85%)(圖1A)。AR的發(fā)病是可變的(52%在1年內(nèi),39%在1 - 2年內(nèi),11% > 2年)(圖1B)。隨著初始反應(yīng)持續(xù)時間的延長,發(fā)生AR的相對風(fēng)險降低(圖1C)。

雖然以前沒有直接比較AR和原發(fā)性耐藥,但作者假設(shè)這些情況在生物學(xué)和臨床上是不同的。與此一致的是,作者發(fā)現(xiàn)AR和原發(fā)性耐藥患者的一些基線臨床特征存在差異(圖1D)。特別是在基線(治療前)組織中的高腫瘤PD-L1蛋白表達在AR患者中與原發(fā)性耐藥患者相比更為豐富(55%對28%,Fisher’s p = 0.02)。器官特異性進展模式也有所不同,肝轉(zhuǎn)移是原發(fā)性耐藥進展的常見部位,但在AR中相對不常見(31%對7%,優(yōu)勢比6.23,Fisher’s p < 0.0001,圖1E)。也許最值得注意的是,與原發(fā)性進展相比,AR患者的進展后總生存期明顯更長(中位18.9個月對4.4個月,log rank p < 0.0001圖1F),這可能表明持續(xù)的、部分有效的抗腫瘤免疫反應(yīng),即使在AR初始發(fā)病后也能延長生存期。總的來說,AR在很大程度上以不同的臨床特征為特征,這表明AR可能具有不同于原發(fā)性耐藥的潛在免疫生物學(xué)特征,需要專門的分析。

圖1 肺癌獲得性免疫治療耐藥的臨床特點

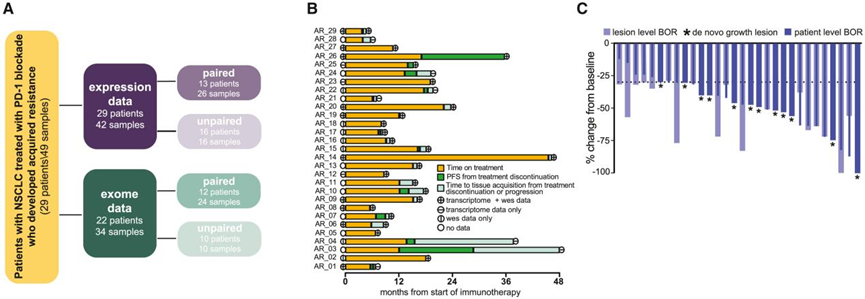

2、PD-1拮抗劑對AR的分子譜分析的患者隊列

為了研究AR對非小細胞肺癌患者PD-1阻斷的分子機制,作者從一部分患者治療前和/或治療后的腫瘤中獲得了基于微陣列的全轉(zhuǎn)錄組表達數(shù)據(jù)和全外顯子組測序(WES)數(shù)據(jù)。經(jīng)過質(zhì)量控制和樣品優(yōu)先排序,分子數(shù)據(jù)的初步分析集中在29例患者的42個腫瘤樣本(治療前13個,治療后29個)的表達數(shù)據(jù)和22例患者的34個腫瘤樣本(治療前15個,治療后19個)的外顯子組數(shù)據(jù)(圖2A)。13名患者在治療前和治療后的組織中都有表達數(shù)據(jù);12名患者在治療前和治療后的組織中都有外顯子組數(shù)據(jù)。所有治療后樣本都是在放射學(xué)進展到PD-1阻斷(從進展到采集樣本的中位時間為3.7周,四分位數(shù)范圍[IQR] 1.8-10.4)和開始新的全身治療之前獲得的(患者未接受PD-1阻斷聯(lián)合化療;圖2B)。

作者和其他人的研究表明,AR經(jīng)常以低進行性模式發(fā)生,這突出了在AR分析中評估病變水平反應(yīng)的重要性。因此,作者檢查了從每個樣本中收集的病變水平的反應(yīng)(和耐藥性),以優(yōu)化治療前和治療后樣本分別可靠地代表反應(yīng)性和AR腫瘤的生物學(xué)。具體來說,所有治療后的樣本均來自病變特異性放射學(xué)反彈生長或新生生長的部位(圖2C)。

圖2 用于外顯子組和表達分析的患者隊列概述

3、AR對PD-1的阻斷與不同的轉(zhuǎn)錄譜相關(guān)

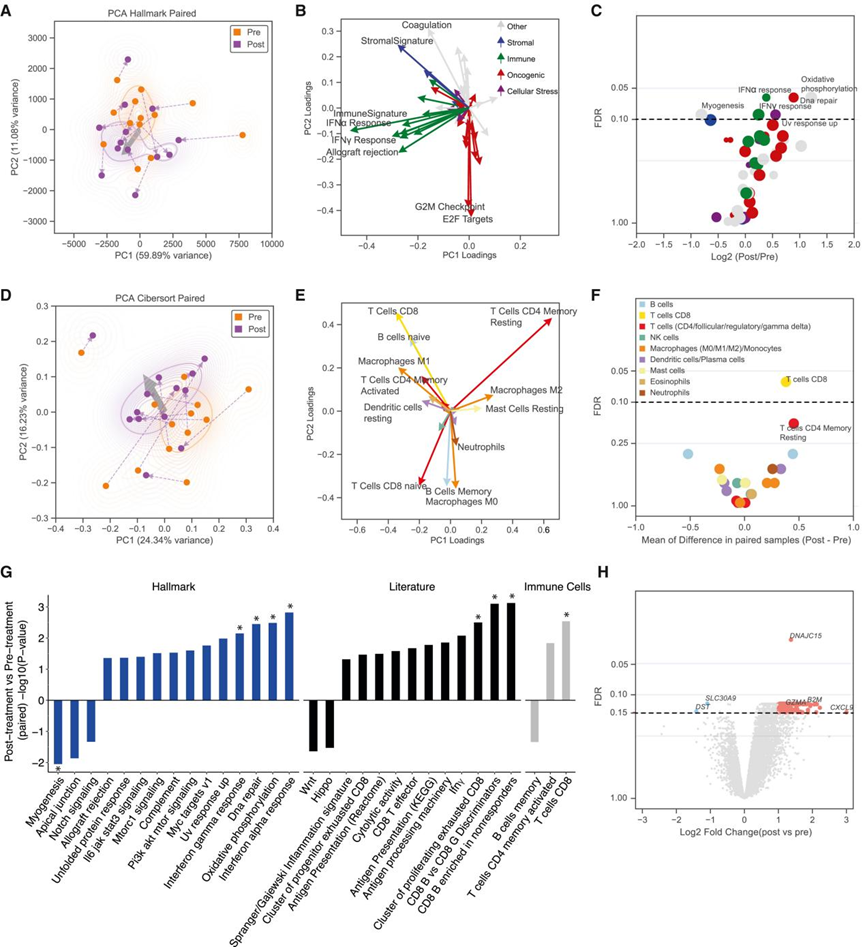

作者使用單一樣本基因集富集分析(ssGSEA)對標(biāo)志基因集(如之前應(yīng)用的致癌、細胞應(yīng)激、免疫、基質(zhì)和其他過程)進行通路水平評分,總結(jié)基因表達值。利用富集評分(ES)對26個配對樣本進行的PCA聚類表明,樣本根據(jù)治療前和治療后的配對時間點分離,分離主要由免疫相關(guān)標(biāo)志基因集驅(qū)動(圖3A和圖3B)。標(biāo)志基因集配對樣本的差異表達分析表明,治療后IFN α / γ應(yīng)答、氧化磷酸化和DNA修復(fù)通路顯著上調(diào)(錯誤發(fā)現(xiàn)率[FDR] < 0.1,圖3C)。對使用CIBERSORT21獲得的批量表達的免疫細胞估值進行計算反卷積,基于此對配對樣本進行聚類,結(jié)果表明治療前和治療后樣本的分離,尤其是由CD8+ T細胞浸潤驅(qū)動(圖3D和3E)。通過配對的治療前和治療后樣本的差異分析,治療后也觀察到CD8+ T細胞(FDR < 0.1,圖3F)。

一些臨床和臨床前研究已經(jīng)生成了大量或單細胞RNA-seq數(shù)據(jù)集,以鑒定與免疫檢查點阻斷(ICB)抗性和T細胞功能障礙相關(guān)的基因集。其中,與治療前的樣本相比,作者發(fā)現(xiàn)AP通路、IFNγ、CD8 T效應(yīng)細胞和增殖耗竭的CD8+ T細胞的表達增加,而屬于WNT通路的基因的表達略有降低(圖3G)。與這些與對PD-1阻斷的持續(xù)免疫應(yīng)答相關(guān)的基因集一致,在治療后腫瘤中富集的個體基因表達包括GZMA、B2M和CXCL9(圖3H)。

圖3 耐藥病變表現(xiàn)為IFNγ反應(yīng)通路上調(diào)和CD8+ T細胞浸潤

4、IFNγ應(yīng)答途徑的慢性和治療依賴性增加是AR到ICB的潛在途徑

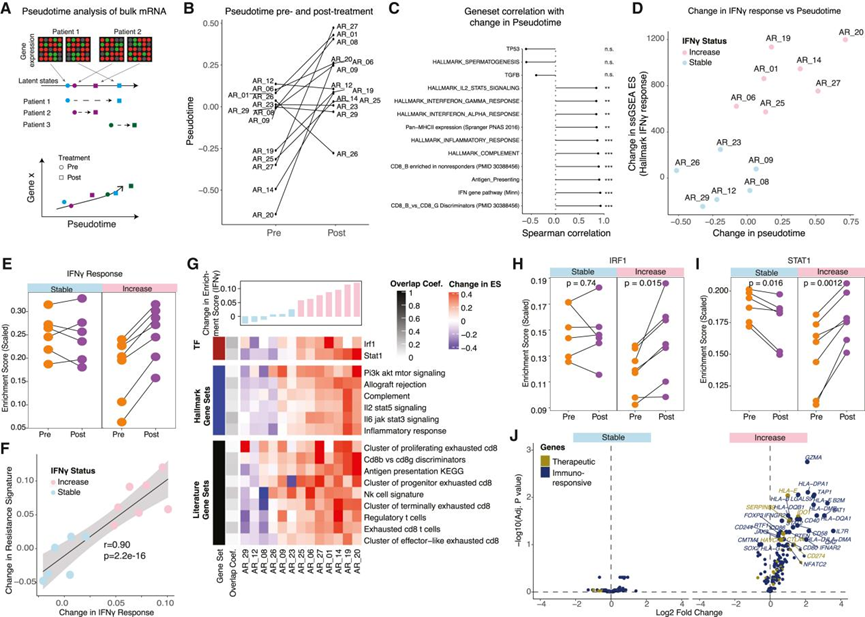

考慮到患者隊列中進展時間的可變性(圖2B),作者接下來使用Phenopath應(yīng)用偽時間分析,基于隊列中基因表達的可變性,在連續(xù)的“潛伏”空間中模擬疾病進展(圖4A)。使用治療前和治療后樣本中基因表達變異性最大的500個基因以及受試者ID和治療作為協(xié)變量,假時間得分通常從治療前和治療后樣本中增加,特別是對于治療前假時間估計較低的一組患者(圖4B)。為了識別可能與AR相關(guān)的通路,作者使用Hallmark和ICB抗性基因集匯編對假時間的變化與通路ssGSEA ES和標(biāo)簽的變化進行了相關(guān)性分析(圖4C)。在與假時間正相關(guān)的前10條通路中,幾種IFN I型和II型(IFNγ)特征顯著相關(guān),包括構(gòu)成IFNγ標(biāo)志基因集的IFN刺激基因(ISGs)(圖4D, FDR < 0.01)。值得注意的是,樣本可以分為兩個子集,大約一半的樣本在治療前后幾乎沒有增加,另一半的特征是與IFNγ反應(yīng)相關(guān)的ISGs表達升高。因此,作者將患者分為IFNγ反應(yīng)“穩(wěn)定”組和IFNγ反應(yīng)“增加”組(圖4D和4E)。

由于在黑色素瘤和其他癌癥的臨床前小鼠模型中,持續(xù)的癌癥內(nèi)在IFN信號傳導(dǎo)與ICB耐藥有關(guān),作者測試了在作者的臨床隊列中觀察到的ISG特征(IFNα和IFNγ標(biāo)志基因集)的變化是否與來自ICB耐藥黑色素瘤小鼠模型的耐藥特征相關(guān)。作者發(fā)現(xiàn)小鼠來源的ICB耐藥特征與治療誘導(dǎo)的IFNγ反應(yīng)變化之間存在顯著關(guān)聯(lián)(Spearman 's秩相關(guān)r = 0.90;p = 2.2e-16;圖4F),去除重疊基因后仍然存在(r = 0.86;p = 0.0003)。

與這些患者中IFNγ應(yīng)答基因的差異變化一致,在數(shù)項研究中,IFNγ相關(guān)ISGs增加的腫瘤中,與ISGs活化相關(guān)的各個轉(zhuǎn)錄因子(STAT1和IRF1)以及與CD8+ T細胞耗竭相關(guān)的免疫標(biāo)簽(通過標(biāo)志基因集和文獻基因集估計)的推斷活性通常增加(圖4G-4J)。除了T細胞耗竭的特征外,還觀察到調(diào)節(jié)性T細胞的增加。綜上所述,這些數(shù)據(jù)表明,在非小細胞肺癌中,AR對PD-1阻斷的復(fù)發(fā)模式與腫瘤中IFNγ轉(zhuǎn)錄程序的激活、腫瘤特異性IFNγ信號的推定改變(鑒于臨床持續(xù)的腫瘤生長)以及微環(huán)境中CD8+ T細胞耗竭的伴隨增加有關(guān)。

圖4 獲得性耐藥患者的一部分樣本在治療后具有升高的IFNγ反應(yīng)和T細胞衰竭特征

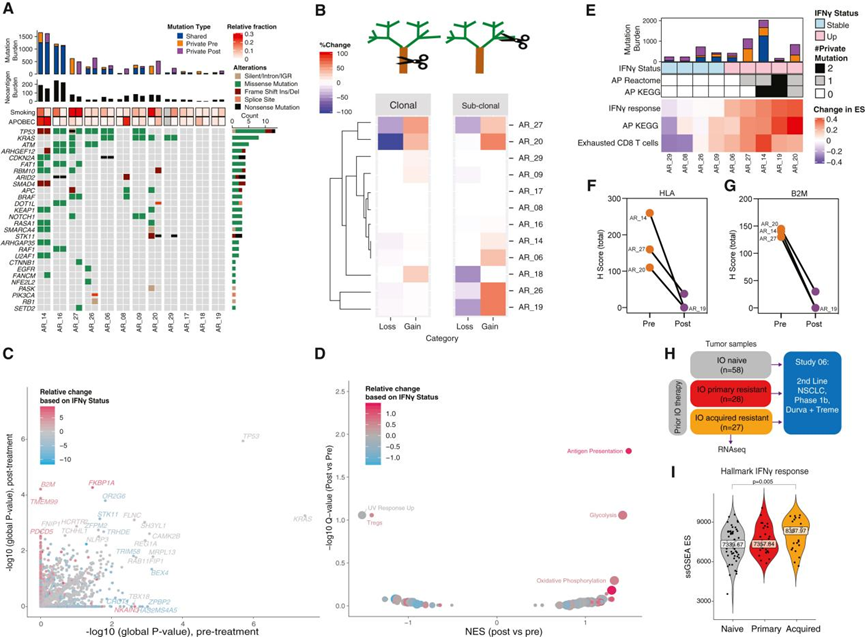

5、正選擇壓力對AR中抗原呈遞基因突變的影響

非小細胞肺癌的特點是高突變負(fù)擔(dān),這是免疫治療反應(yīng)的一個強有力的預(yù)測因素。總體而言,免疫治療前后的腫瘤突變負(fù)荷(Wilcoxon符號秩檢驗p = 0.6)、已知驅(qū)動基因、新抗原負(fù)荷、適應(yīng)度(Wilcoxon符號秩檢驗p = 0.74)或腫瘤異質(zhì)性(Wilcoxon符號秩檢驗p = 0.37)在總體水平上沒有顯著差異(圖5A)。然而,在7例患者樣本中有克隆或亞克隆結(jié)構(gòu)重塑的證據(jù)。對于其中5個患者樣本,克隆突變被保留,而亞克隆突變的子集丟失和/或獲得新的亞克隆突變(圖5B)。在AR_20治療后病變中檢測到的克隆突變包括STK11基因的無義突變,這與先前觀察到的STK11突變與肺腺癌對ICB的耐藥性之間的關(guān)聯(lián)一致。一些突變過程,包括外部因素,特別是吸煙,可以影響非小細胞肺癌的體細胞分子譜,并且可以作為突變特征檢測。吸煙特征是治療前病變的主要特征,這些突變在治療后病變中持續(xù)存在。最近的研究表明,在受益于免疫治療的患者樣本中,APOBEC突變特征豐富。在AR_08和AR_20兩例患者中,作者觀察到與治療前(AR_08和AR_20分別為5.4%和1.6%)相比,治療后病變中導(dǎo)致APOBEC突變特征2和13的私有突變比例顯著增加(AR_08和AR_20分別為48.3%和14.3%)。

鑒于先前的研究描述了B2M和其他參與AP通路的基因(如TAP1、TAP2和TAPBP)的缺失是耐藥腫瘤免疫逃逸的潛在機制,作者進行了一項無偏倚分析,以評估治療前后個體基因的正選擇壓力。正如預(yù)期的那樣,肺癌中的典型驅(qū)動突變,如KRAS和TP53,處于強大的正選擇壓力下,與治療前相比,治療后腫瘤中沒有明顯富集的復(fù)發(fā)性改變驅(qū)動基因(圖5C)。然而,在治療后的AR_14和AR_19腫瘤中分別發(fā)現(xiàn)了B2M的無義突變和移碼缺失,其他免疫相關(guān)基因如IL21R、PDCD5、FKBP1A和FNIP1確實在治療后富集(圖5C)。TAP1、TAP2和TAPBP基因未見潛在致病性突變。

鑒于在ICB耐藥腫瘤樣本中選擇性鑒定出B2M和其他免疫相關(guān)基因的突變,作者使用GSEA方法評估了與AP通路相關(guān)的其他基因集。具體來說,作者詢問是否有證據(jù)表明IFNγ選擇壓力與AP通路失調(diào)之間存在關(guān)聯(lián)(圖5D)。將具有表達和突變數(shù)據(jù)的病例的突變變化與IFNγ狀態(tài)疊加,作者觀察到AP通路中的突變富集在IFNγ反應(yīng)“增加”的患者樣本中更為常見,而在IFNγ反應(yīng)通路“穩(wěn)定”的患者樣本中則相反。值得注意的是,4個克隆或亞克隆結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化的患者樣本中有3個(AR_20, AR_27, AR_19)在治療后病變中也顯示AP通路基因存在新的突變(圖5E)。這4例患者(AR_20、AR_27、AR_19、AR_26)均有可用組織進行腫瘤細胞B2M和1類HLA蛋白表達檢測,結(jié)果均為陰性或較基線水平下降(圖5F和5G)。

為了探索AR在獨立隊列中的表達模式,作者分析了durvalumab聯(lián)合tremelimumab在晚期NSCLC患者中進行1b期研究之前獲得的原發(fā)性和轉(zhuǎn)移性腫瘤樣本的RNA-seq數(shù)據(jù)(“study 06”,NCT02000947)。參加Study 06試驗的患者要么是首次接受ICB治療,要么是先前接受抗pd -(L)1單藥治療失敗。沒有反應(yīng)的患者進一步被分類為ICB初級耐藥或ICB AR(圖5H)。原發(fā)性耐藥患者從治療開始≤16周的放射學(xué)疾病進展無臨床獲益證據(jù)。AR患者在最初的臨床獲益(即在任何掃描上完全緩解、部分緩解或疾病穩(wěn)定)后出現(xiàn)影像學(xué)疾病進展。為了研究ICB患者(n = 58)和AR患者(n = 27)之間的表達模式差異,使用ssGSEA使用hallmark和consensusme基因集分析可用的RNA-seq數(shù)據(jù),比較腫瘤相關(guān)途徑的表達模式和從大量腫瘤mRNA估計的免疫細胞浸潤。與作者的治療前后隊列相似,研究06中AR患者的樣本與未接受治療的樣本相比,骨髓細胞、T細胞和IFNγ相關(guān)的ISGs顯著富集(FDR < 0.05,圖5I)。

圖5 肺癌PD-1阻斷獲得性耐藥的基因組動力學(xué)研究

6、AR與ISGs的升高和腫瘤IFNγ信號的改變相關(guān)

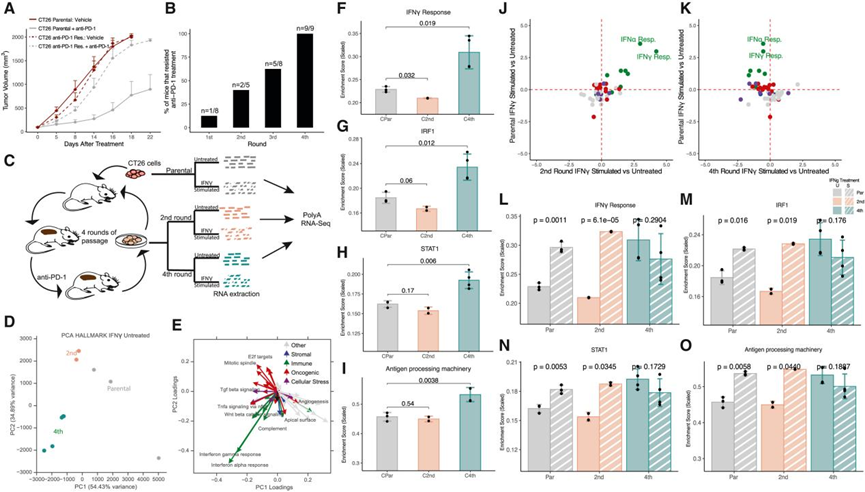

為了在作者的臨床隊列中進一步探索與AR到ICB相關(guān)的轉(zhuǎn)錄特征,作者還使用AR到ICB抑制劑的臨床前小鼠模型系統(tǒng)檢查了癌細胞的內(nèi)在轉(zhuǎn)錄程序。與對PD-1有反應(yīng)的人肺癌相似,CT26小鼠模型是致癌物誘導(dǎo)的,具有高腫瘤突變負(fù)荷,并且對免疫治療高度敏感,因此是研究AR的很好的臨床前類似物。正如預(yù)期的那樣,在抗PD-1治療3周后,皮下CT26腫瘤的腫瘤體積顯著減少(圖6A)。為了模擬AR,作者切除抗PD-1治療后的持續(xù)活細胞,體外培養(yǎng),再移植到小鼠體內(nèi)。這一過程重復(fù)了幾代,直到CT26腫瘤對抗PD-1抗體治療不再有反應(yīng)(圖6B)。對來自第二輪(n = 2)和第四輪(n = 4)體內(nèi)傳代腫瘤的ICB耐藥癌細胞系進行了大量RNA-seq,并與ICB敏感親本細胞系(n = 3;圖6 c)對比。標(biāo)記基因集的PCA顯示,親代和第二輪樣本傾向于與第四輪樣本分開聚類,這種分離主要是由IFN α / γ反應(yīng)途徑驅(qū)動的(圖6D和6E)。將第四輪樣本與親代樣本進行系統(tǒng)比較,發(fā)現(xiàn)IFNα和IFNγ反應(yīng)通路基因顯著上調(diào)(圖6F)。其他生物學(xué)過程的基因增加,包括TNFalpha信號(FDR≤0.1)和AP通路(圖6I),在第四輪耐藥腫瘤細胞中也很明顯。與人類數(shù)據(jù)相似,這些發(fā)現(xiàn)表明抗PD -1抵抗與IFNγ相關(guān)ISGs的基線表達升高有關(guān)。

在第4輪細胞中,隨著基線IFNγ反應(yīng)通路基因的增加,作者還觀察到IFN相關(guān)轉(zhuǎn)錄因子STAT1和IRF1的活性增加(圖6G和6H)。這些發(fā)現(xiàn)表明,IFN相關(guān)轉(zhuǎn)錄因子活性的增強可能導(dǎo)致與耐藥癌細胞相關(guān)的ISG基線表達升高。

為了探究ISGs升高的ICB耐藥癌細胞在IFNγ刺激后是否能進一步誘導(dǎo)ISGs,作者用IFNγ刺激細胞系24小時,并與未刺激的對照進行比較。親代和第二輪細胞系在IFNγ刺激后顯示IFN信號相關(guān)基因的表達增加,而第四輪細胞系在轉(zhuǎn)錄水平上沒有顯示ISGs的全面誘導(dǎo)(圖6J-6L)。此外,IFNγ信號下游的轉(zhuǎn)錄因子,如STAT1和IRF1,在第四輪細胞系中表現(xiàn)出相同的模式,IFNγ刺激與對照組之間的表達無統(tǒng)計學(xué)差異(圖6M和6N)。由于已知IFNγ信號可以上調(diào)AP機制通路基因,作者還專門研究了IFNγ對這些基因的影響,進一步支持了觀察結(jié)果,并顯示在第四輪細胞中沒有額外誘導(dǎo)IFNγ刺激(圖6O)。

圖6 獲得性PD-1抗性的小鼠CT26腫瘤細胞系顯示IFNγ信號功能失調(diào)

7、慢性IFNγ刺激肺癌細胞可促進ISGs升高、耐藥和免疫功能紊亂

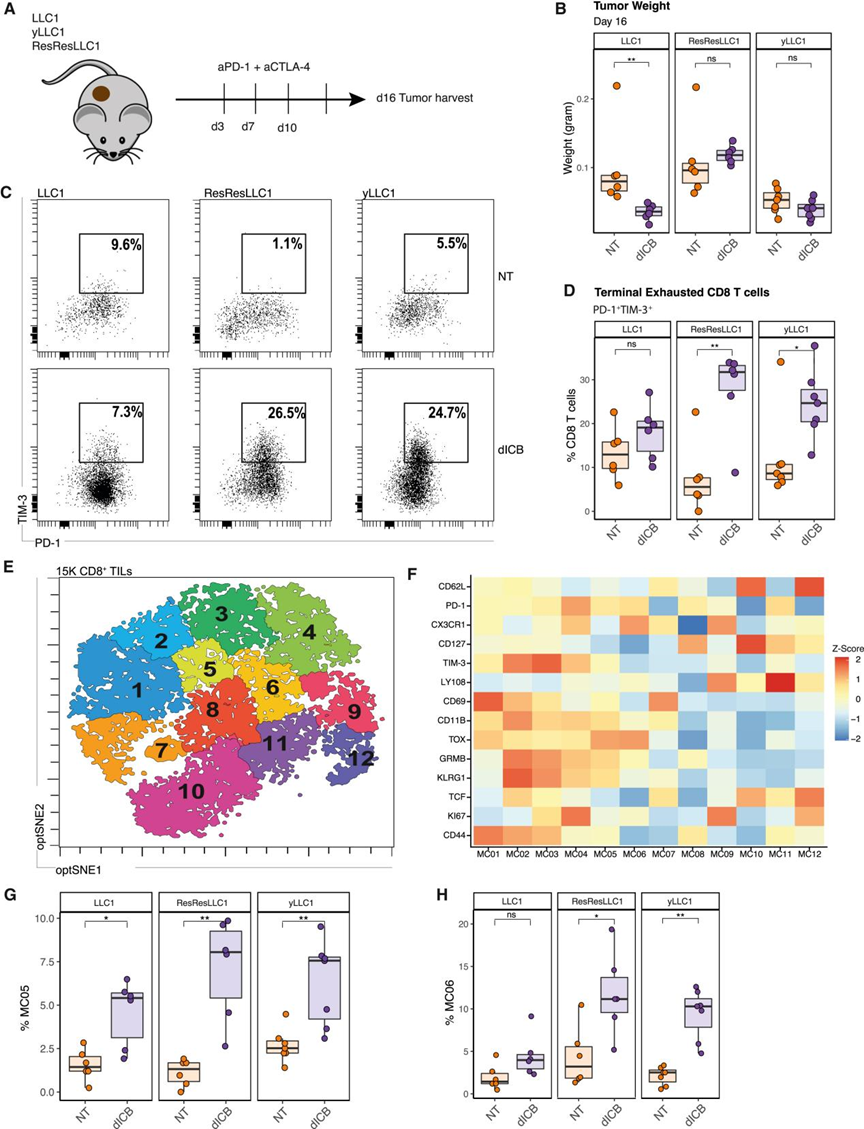

作者之前已經(jīng)證明,用IFNγ慢性刺激癌細胞足以使細胞對ICB產(chǎn)生抗性。此外,與抗PD-1 AR的CT26和MC38腫瘤一樣,這些慢性刺激細胞增加了一部分ISGs的基線表達和染色質(zhì)可及性。為了確定慢性IFN刺激是否足以使非小細胞肺癌對ICB產(chǎn)生抗性并促進T細胞功能障礙,作者使用了兩種同基因小鼠肺癌模型:Kraslox-stop-lox(lsl)-G12D/+;Trp53flox/flox (KP)基因工程小鼠模型和Lewis肺癌(LLC1)(圖7A)。在這兩種模型中,將ICB后自發(fā)復(fù)發(fā)的腫瘤與植入小鼠前在體外用低水平IFNγ處理3-4周的癌細胞衍生的腫瘤進行比較(圖7B)。通過體外慢性IFNγ刺激3-4周(γLLC1)或晚期復(fù)發(fā)衍生腫瘤細胞系(ResResLLC1),與慢性IFN信號相關(guān)的腫瘤對雙ICB(抗PD -1 +抗CTLA -4的組合)的反應(yīng)減弱(圖7B)。這些臨床前數(shù)據(jù)證實了作者之前的發(fā)現(xiàn),即高ISGs與小鼠腫瘤模型中ICB后的進展有關(guān)。在含有慢性IFN信號(γLLC1)或晚期復(fù)發(fā)源LLC1腫瘤細胞系(ResResLLC1)的LLC1模型中,ICB療效降低的特征是ICB后腫瘤中功能失調(diào)的PD-1+TIM-3+耗盡T細胞的積累(圖7C和7D)。然后,作者系統(tǒng)地表征了LLC1腫瘤中的免疫浸潤(圖7E和7F)。采用無監(jiān)督聚類方法將腫瘤浸潤免疫細胞分為12個元簇。有趣的是,主導(dǎo)T細胞衰竭標(biāo)志物(PD-1+, TIM-3+等)的元簇5和6在慢性IFN刺激或晚期復(fù)發(fā)的腫瘤樣本中顯示ICB后頻率增加,但在最初敏感的腫瘤樣本中沒有(圖7G, 7H)。

圖7 在LLC1同基因肺癌小鼠模型中,免疫檢查點阻斷獲得性抵抗(ICB)與誘導(dǎo)終末耗盡CD8+ T細胞相關(guān)

結(jié)論:

通過本文提出的多種小鼠獲得性耐藥模型,作者總結(jié)了獲得性耐藥是如何與癌癥內(nèi)在IFNγ反應(yīng)上調(diào)以及最終腫瘤對有效抗腫瘤免疫的不敏感相關(guān)的。另外,作者還表明,體外預(yù)處理暴露于IFNγ會導(dǎo)致體內(nèi)對ICB治療產(chǎn)生耐藥性。此外,作者初步觀察到,體內(nèi)產(chǎn)生的獲得性耐藥細胞系通常會改變ISG反應(yīng),因為與受IFNγ刺激的親本細胞相比,體外IFNγ刺激與相對較低的ISG激活相關(guān)。需要進一步的工作來確定免疫細胞和腫瘤細胞中響應(yīng)IFNγ信號動力學(xué)的具體機制缺陷。總的來說,這些數(shù)據(jù)可以進一步指導(dǎo)更合理的指導(dǎo)治療策略,預(yù)防、克服和逆轉(zhuǎn)肺癌患者對PD-1阻斷的AR。

實驗方法:

從MSK隊列中生成分子數(shù)據(jù)集;來自MSK隊列的基因表達譜;從表達數(shù)據(jù)估計基因集富集分?jǐn)?shù);擬時間分析;MSK隊列的全外顯子組測序;腫瘤異質(zhì)性和克隆性;腫瘤外顯子組數(shù)據(jù)中體細胞特征的估計;突變數(shù)據(jù)中的選擇壓力分析;系統(tǒng)發(fā)育樹重建;新抗原預(yù)測和適應(yīng)度評分;研究06樣本隊列和轉(zhuǎn)錄組學(xué)分析;抗PD-1耐藥CT26腫瘤的產(chǎn)生;抗PD-1耐藥CT26細胞系的轉(zhuǎn)錄組學(xué)和ATAC-Seq分析;抗PD-1耐藥MC38腫瘤的產(chǎn)生;抗PD-1耐藥MC38細胞系基因表達譜分析;LLC1和KP腫瘤細胞系的生成;分選小鼠腫瘤細胞的RNA-seq生成和分析;LLC1小鼠模型的體內(nèi)小鼠淋巴細胞研究;流式細胞術(shù)特征聚類。

參考文獻:

Memon D, Schoenfeld AJ, Ye D, Fromm G, Rizvi H, Zhang X, Keddar MR, Mathew D, Yoo KJ, Qiu J, Lihm J, Miriyala J, Sauter JL, Luo J, Chow A, Bhanot UK, McCarthy C, Vanderbilt CM, Liu C, Abu-Akeel M, Plodkowski AJ, McGranahan N, ?uksza M, Greenbaum BD, Merghoub T, Achour I, Barrett JC, Stewart R, Beltrao P, Schreiber TH, Minn AJ, Miller ML, Hellmann MD. Clinical and molecular features of acquired resistance to immunotherapy in non-small cell lung cancer. Cancer Cell. 2024 Jan 9:S1535-6108(23)00441-5. doi: 10.1016/j.ccell.2023.12.013. Epub ahead of print. PMID: 38215748.